王云燕|敢為天下先的玫瑰將軍

晨光漫過滄浪亭的漏窗,落在繡娘指尖的銀針上,霎時碎作萬點金芒。蘇繡是浸在吳儂軟語里的江南骨血,一根絲線劈作六十四縷,能在素綃上繡出煙雨空濛,也能在宮緞間織就鐵馬冰河。”傳統工藝的蘇繡,很長時期以來,作品都以仿制、復制為主,而姚建萍認為,仿制作品不是自己的真正作品,只有原創性的作品,才是自己的“拳頭產品” ,才能成為我們這個時代的代表作和藝術品牌。小女兒姚卓畢業于英國皇家藝術學院,是當代蘇繡藝術家,她的作品概念先鋒而有力,本次帶來《當繡布被剪去》 、 《 Trapped系列》等作品,展示當代蘇繡先鋒探索和多元包容的精神面貌。

高清大圖

作品欣賞

王云燕|千年斧聲,雕琢華夏精魂

中式古代建筑千百年來一直是安頓中國人心靈的地方,在中華傳統文化中不可或缺,它滋養著每一個華夏子孫。初見孫小青孫小青是蘇州香山古建園林工程有限公司首席技能大師,非物質文化遺產香山幫傳統建筑營造技藝市級代表性傳承人(古建瓦工) 。1979年7月成立的吳縣古代建筑工藝公司在2003年8月,改制為國有的蘇州香山古建有限公司, 2008年6月,更名為繼承香山幫傳統建筑營造技藝的國有控股企業:蘇州香山古建園林工程有限公司。看吧,那直指蒼穹的飛檐,正以最昂揚的姿態告訴世界:匠魂不熄,薪火永續,香山神技,與國同光![詳細]

王云燕|刀筆生花 無畫不年

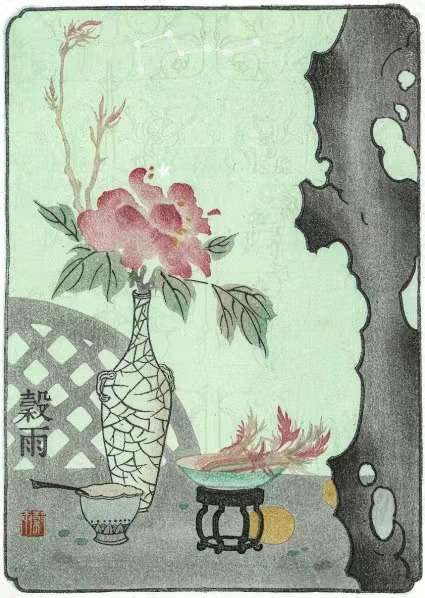

總把新桃換舊符“無畫不年” “總把新桃換舊符” ,對蘇州人而言,那朱紅春聯固不可缺,然而桃花塢木版年畫才是心尖上的珍重。2001年蘇州工藝美術職業技術學院將瀕臨倒閉的桃花塢木版年畫社引企入校,運用校企合作的“桃花塢模式” ,培養出一批具有藝術創作和設計能力的高技能年畫傳承人,在全國工藝美術高等院校中開創了先例。作為蘇州工藝美術職業技術學院2004屆裝飾藝術設計專業畢業生,出生于1982年的喬蘭蓉畢業至今一直從事桃花塢木版年畫的創作、制作與研究。他們取材年畫的元素,創作了桃花塢木版年畫作品《虎虎生風》 、動漫年畫作品《唯我國風》 、酒吧桌游《年畫師大作戰》等,淋漓盡致地展現著他們的創作活力。[詳細]

王云燕|一片春山在碧壺

洞庭山碧螺春茶以“形美、色艷、香濃、味醇”四絕聞名于世,被譽為“天下第一茶” 。嫩芽蜷曲如螺,裹著絨絨的銀毫,茶芽一躍入溫水中,便如綠蝶初破繭,又像蘇醒的靈魂在澄明水中緩緩舒展了肢體。致富不忘周邊群眾, 2008年由蘇州洞庭山花果香茶場牽頭,蔡國平組織319戶茶農共同參股,組建了蘇州市吳中區明月灣生態茶業專業合作社,帶領大家生產銷售碧螺春茶及當地的農副產品、果品,并且把自己生產碧螺春紅茶的技術傳授給廣大股民,延長了碧螺春茶的產業鏈。從此,每一次水汽氤氳,每一次綠意舒展,喚起的,必是這煙波深處,遺世獨立的螺黛仙島,和它永恒吐納的,那一口清遠綿長的“嚇煞人香” 。[詳細]

王云燕|千錘百煉鋼鐵之花

蘇州樣,廣東匠自古蘇州便如清雅墨畫,構思清麗奇巧,靈氣蘊藉于紋飾間,仿佛江南煙雨都凝成了器物的風骨。金屬鑿刻全國各地都有,蘇州金屬鑿刻以分工細致、做工精湛而譽滿天下,蘇州金屬鑿刻形式多樣,有浮雕銅藝、有錘揲銅缽也有香爐器皿… …蘇州傳統金屬手工藝抬鑿和鏨刻,是金銀細工中極其重要的技法,在全國享有重要地位。他創辦了蘇州市金屬鑿刻藝術研究工作室與蘇州金屬鑿刻非物質文化遺產傳承基地,把自己的實際經驗和理論知識傳授給新一輩,吸引了無數青年人才投入到金屬鑿刻技藝的傳承與發展中來。(作者系蘇州高新區作協會員,江蘇省作協會員).[詳細]

王云燕|無情石,有情硯

看到過一句話: “硯池宜淺,積水如微雨潭” 。硯臺靜靜地臥在案頭,恰似一方被歲月凝固的水潭,圓潤的輪廓勾勒出溫柔曲線,凹處墨痕如漣漪輕漾,將千年的墨香與文思悄然封存。指尖撫過冰涼硯壁,恍惚間似有清冽水波漫過掌心,文人墨客的思緒曾在此匯聚成河,將字里行間的風雅,化作硯中永不干涸的墨韻。蘇州澄泥石刻非遺代表性傳承人蔡春生除此之外,他把硯臺中的文化符號提取出來,制作成拓片,再將拓片裝裱到蘇扇上,實現了蘇扇技藝、硯臺技藝和拓片制作的三者結合。他從小跟著家里人學習制硯, 1969年進入蘇州硯臺廠(后更名為蘇州雕刻廠) ,該廠是當時蘇州唯一公辦的硯臺生產企業。(作者系蘇州高新區作協會員,江蘇省作協會員).[詳細]

王云燕|明式清韻姑蘇來

許建平— —國家級非物質文化遺產明式家具制作技藝代表性傳承人蘇式家具是明式家具的正宗正源明式家具起源于明朝的蘇州,是不爭的事實。許建平對古典家具的制作程序熟識能詳,他認為榫頭是古典家具最重要的結構,好的古典家具可以做到嚴絲無縫,里面一點膠水都不能用,許建平經常會給工人們傳授古典家具的工藝特點。許建平所秉持的工匠精神,如同一面明鏡,映照出中華民族生生不息、追求卓越的文化基因,也昭示著在實現偉大復興的征程中,這種以“勤”為基、以“純”為本、以“精”為魂的工匠精神,必將煥發出更加奪目的光彩,指引更多后來者于方寸器物間,書寫無愧于時代的匠心傳奇。[詳細]

王云燕|輕羅小扇撲流螢

“銀燭秋光冷畫屏,輕羅小扇撲流螢。”杜牧的《秋夕》里這一句“輕羅小扇撲流螢”描繪了少女在寂寥夏夜中,用輕薄的羅扇追逐流螢的畫面,極具意境美。而扇子正是她的道具。同時為了促進蘇扇行業規范化發展,盛春牽頭編制了蘇州市地方標準《蘇式傳統文化蘇扇(絹宮扇)制扇技藝傳承指南》 ,參編了蘇州市地方標準《蘇式傳統文化蘇繡技藝與文化傳承指南》 ,行業標準的建立,對今后傳統非遺商品的“品控”立下了“規矩” ,也成為電商銷售中。(作者系蘇州高新區作協會員,江蘇省作協會員).[詳細]

王云燕|敢為天下先的玫瑰將軍

晨光漫過滄浪亭的漏窗,落在繡娘指尖的銀針上,霎時碎作萬點金芒。蘇繡是浸在吳儂軟語里的江南骨血,一根絲線劈作六十四縷,能在素綃上繡出煙雨空濛,也能在宮緞間織就鐵馬冰河。”傳統工藝的蘇繡,很長時期以來,作品都以仿制、復制為主,而姚建萍認為,仿制作品不是自己的真正作品,只有原創性的作品,才是自己的“拳頭產品” ,才能成為我們這個時代的代表作和藝術品牌。小女兒姚卓畢業于英國皇家藝術學院,是當代蘇繡藝術家,她的作品概念先鋒而有力,本次帶來《當繡布被剪去》 、 《 Trapped系列》等作品,展示當代蘇繡先鋒探索和多元包容的精神面貌。[詳細]

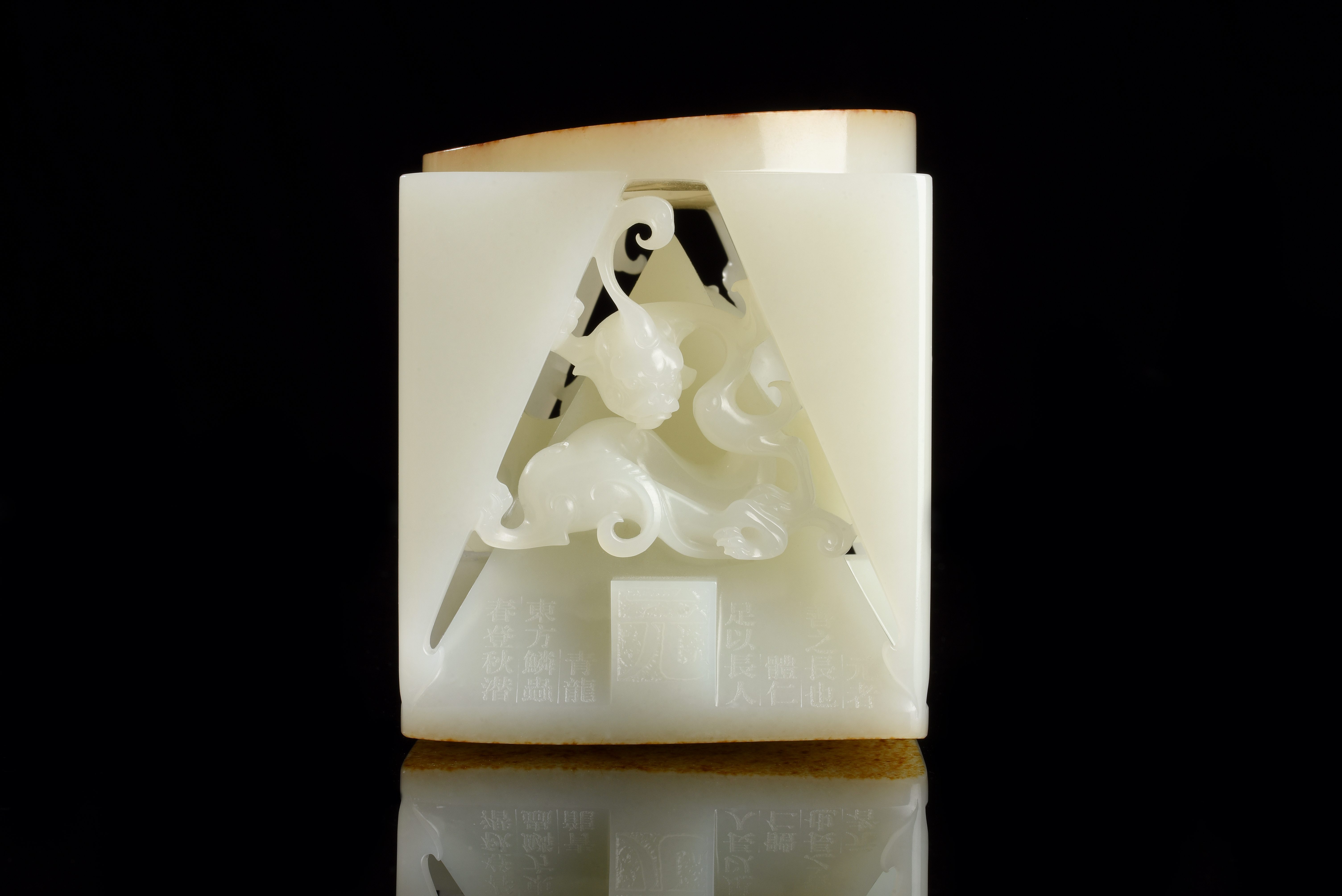

王云燕|蘇作天工之玉魂

玉是中國文化的載體,它也是財富、地位的象征。工作室開張當日,慕名者踏破門檻,自此,蘇州玉雕不再是老手藝的代名詞,而有了“新文人玉”的雅稱— —蔣喜的刻刀,悄然劃開了當代玉雕的新紀元。為備述蘇州古今玉器發展歷史軌跡,他出版著作《美石者》 ,細致論述了蘇州玉雕的特點和自己幾十年的琢玉成果和治玉經驗,可以說是蘇州玉雕界第一個將自己的玉雕心得以書面形式與眾分享的人,完成了從制作實踐到制作理論的一次飛躍。2015年11月20日— 12月20日, “蘇藝天工”之蔣喜玉雕展是蘇州博物館為當代玉雕大師舉辦的首個玉雕個展,標志著官方對當代非遺代表性傳承人藝術價值的認可。(作者系蘇州市高新區作協會員,江蘇省作協會員).[詳細]

王云燕|蘇作天工之一寸緙絲一華年

“雀踏花枝出素紈,曾聞人說刻絲難。”宋徽宗此詩,說的便是織中圣品— —緙絲。至此,蘇州成為全亞洲最主要的緙絲實用品出口地。1989年, 21歲的蔡霞明進入蘇州長橋緙絲廠,拜緙絲前輩莫忠瑛為師,學習刺繡和緙絲。1993年過后,蘇州的明緙絲技術完全停止生產了,蘇州長橋緙絲廠和蘇州甪直緙絲廠,由于掌握了兩大技術: “明緙絲” “本緙絲”的整個技藝,所以生存了下來,其他緙絲廠紛紛處于倒閉大潮之中。2008年,蔡霞明創作了《明緙絲和服腰帶》榮獲中國南京文化產業交易會,江蘇藝博杯工藝美術精品獎金獎,本緙絲腰帶《如意紋》榮獲創意獎,緙絲地屏《善財神》榮獲工藝制作獎。[詳細]

王云燕|蘇作天工之“核”爆

葉一菩提,一沙一世界,微小的芥子中能容納巨大的須彌山。刀尖在核上劃出一道優美的弧線,船舷的輪廓便顯現了,可納百川,藏天地,畫世間之眾生百態,以一種極為精致的微觀姿態展示在世人面前,這就是蘇州的舟山核雕。[詳細]