2022年盛夏三伏天,疫情時隱時現,我們這群來自江南的數名志同道合的退休驢友自組結伴,預先做好攻略,自費請蘇州、太原兩地旅行社安排,開啟了一輪為時20天的山西黃河、長城深度游。沒走耳熟能詳的常規線,而是以晉西南的運城為起點,沿黃河中游北上,進入中國最美十大峽谷之一的晉陜大峽谷和呂梁山,循長城往東,經忻州、朔州、大同,環繞著抵達省會太原。似乎大多為旅游冷線,卻大開眼界。

“地上看山西,地下看陜西”,名不虛傳;黃河、長城、自然、文化、生態,美不勝收;為國家作出貢獻的“煤炭大省”正在發力轉型升級、文旅融合,耳目一新;環境、道路、基礎設施,大為改善。抽空再走太行山。新時代的巨變,令人產生一種在這片煥發青春活力的大地上獲得啟示的驚喜、感動。

“古中國”

從碩放機場搭乘深圳航空公司航班,才兩小時就降落在了運城張孝機場。未到中午,趕到運城市區北10余公里的鳴條崗,這里是德孝文化的起源地、全國重點文物保護單位舜帝陵廟。新擴建為舜帝公園,可租乘景區電動車,而我們選擇步行徑直看文物。運城,古稱河東,黃河以東,距西安、洛陽各200公里,距太原380公里。史載,唐堯建國,后遷平陽(今與運城接壤的臨汾市)舜都蒲坂(今運城所轄永濟市)禹都安邑(今運城所轄夏縣),是中華文明的重要發祥地之一。孟子曰“舜卒于鳴條”。陵廟正殿,始建于唐,后毀于戰火,元代重建,明代重修,現存主要建筑基本保持元代結構和風格。陵前,有兩塊古碑,上碑刻“有虞帝舜陵”,下碑刻“帝舜陵”。神道旁,有五株4000年樹齡的古柏,其中一株樹根形似“龍椅”,說是光武帝劉秀曾休憩于此,另有“夫妻柏”“子孫柏”等。舜帝陵上一株五枝形似虬龍,民間稱之“五子登科”,也有2000余年歷史。

運城舜帝公園《南風歌》雕像

運城,山西省轄地級市,面積1.4萬平方公里,下轄1區、3縣級市、10縣。簡稱“運”,因“鹽運之城”得名,其中心城區即鹽湖區。鹽湖面積132平方公里,呈“古元寶”狀,說是世界上三大硫酸鈉型內陸鹽湖之一。每到夏天,氣溫升高,湖水中不同礦物和藻類產生作用,呈現各種顏色,稱之“七彩鹽湖”。五千年前,我們的祖先就在這里發現并食用鹽。鹽池南邊中條山有個鹽風洞,“仲夏有候風出,聲隆隆然,俗稱鹽南風,鹽花得此,一夕成鹽”。鹽南風又名南風,一代圣君虞舜,在鹽湖畔的臥云崗,手撫五弦琴,唱吟中國歷史上最原始、最古老的歌謠《南風歌》:“南風之熏兮,可以解吾民之慍兮;南風之時兮,可以阜吾民之財兮”,成為千古絕唱。《史記·樂書》曰:“舜歌《南風》而天下治。”

運城七彩鹽湖

再好的資源也離不開生產實踐和人才的作用。河東池鹽,將池水澆在地上,風吹日曬后即可成為顆粒狀池鹽,最初的產鹽工藝叫做“五步法”,被英國科學家李約瑟譽為“中國古代科技史上的活化石”。司馬遷《史記·貨殖列傳》中稱道山西的商人是中國最早的商人,春秋末運城臨猗人猗頓就是晉商鼻祖。最初他是一介貧寒書生,仰慕范蠡,“往而問術”,第一桶金來自大畜牛羊,然后兼營鹽業、珠寶,并救濟于民,十年之間成為與陶朱公齊名的巨富,史稱陶朱猗頓之富。致富后,為表達對陶朱公的感恩之情,在今臨猗縣王寮村修建了陶朱公廟。勤勉的晉商,就是憑借敏銳的商業嗅覺來捕捉商機的。

歷朝歷代都將鹽作為國家的重要財源和經濟支柱,唐朝時運城鹽池鹽利收入占到國庫收入的八分之一,宋代時更是占到國庫收入的六分之一。北宋廉吏包拯曾以三司戶部副使的身份兼任巡鹽御史,主持河東鹽政長達五年。如今,運城市區南2公里古臥云崗上,歷史上的池神廟猶存,唐大歷年間“以神賜瑞鹽;遂建廟奉之”,主要建筑為明代遺構,也是全國重點文物保護單位。我們尋訪到此,正修繕,不遠處矗立起新建的河東池鹽博物館,成為一個景區整體。運城鹽化,曾是新中國有名的大中型化工企業之一,全國芒硝硫化堿生產基地,也是全國最大的無機鹽生產基地之一。隨著日新月異的發展,一度轉為日用化工,開發出馳名國內外的“奇強”系列產品,奇強洗衣粉銷量一直都是全國第一,市場份額達20%。在深交所上市的南風集團成為中國乃至亞洲最大的硫酸鉀和硫酸鋇生產基地,請來了著名影星成龍做“奇強”的代言人。但歷經變遷,現已演繹為鹽化工業遺址。開采了4600年的鹽湖,恢復了生態環境,退鹽還湖,還湖于民,并跨界文化旅游和休閑業。這種應變,順應了發展潮流,來源于文化自信和文化視野。

運城解州關帝廟

運城的根祖文化源遠流長,一路所見“武廟之祖”解州關帝廟、常平村關帝祖祠,芮城“東方壁畫藝術寶庫”永樂宮、古魏城遺址,永濟蒲津古渡及唐開元年間的黃河鐵牛、鐵人和《西廂記》故事發生地普救寺、中華名樓鸛雀樓、中條第一禪林萬固寺、道教名山五老峰,夏縣禹王城遺址、司馬光墓和祠堂,新絳龍興寺、絳州大堂和鐘鼓樂樓、文廟、隋代園林“絳守居園池”、白臺寺,稷山南陽村法王廟、馬村宋金磚雕墓、青龍寺,萬榮東岳廟飛云樓、太趙村稷王廟、后土祠、閆景李家大院,河津薛仁貴寒窯、樊村古戲臺、禹門口(龍門)、掛甲山石刻等,均為全國重點文物保護單位。現全國重點文物保護單位城市排名,山西運城市102處,僅位列北京135處之后,地級市全國第一。前十二排名其他城市依次為:鄭州81、長治73、晉城72、保定69、晉中69、重慶64、蘇州61、渭南61、西安57、南京55。前五名中山西3城,前十二名中山西4城。山西有6座國家歷史文化名城,大同、太原,也有平遙、新絳、代縣、祁縣4座縣級城市,上述國寶單位最多的城市尚且不是,可能是比較低調。

運城芮城永樂宮壁畫

關于我國人類史、文化史、文明史的探源考古舉幾個例子:運城市垣曲縣的“中華世紀曙猿”化石將人類起源向前推進了1000多萬年;運城市芮城縣的西侯渡遺址,是考古界發現距今一百幾十萬年前的人類最早用火的實證;尤其是運城與臨汾之間一帶的陶寺遺址為堯舜之都,陶寺遺址誕生的時間是公元前2300年,陶寺遺址、陶寺文化所代表的陶寺古國與誕生時間為公元前1800年的洛陽二里頭遺址是重要的最早中國。講好中國的故事,運城有“后稷稼穡”“嫘祖養蠶”“舜耕歷山”“禹鑿龍門”,有戰國謀略家張儀,東漢末年名將關羽,唐朝名將薛仁貴,詩人、文學家王勃、王維、王之渙、王績、柳宗元,中唐“中興名相”裴度,宋代史學大家司馬光,元代戲曲家關漢卿,一直到今天三度飛天的航天員景海鵬等,群星燦爛。

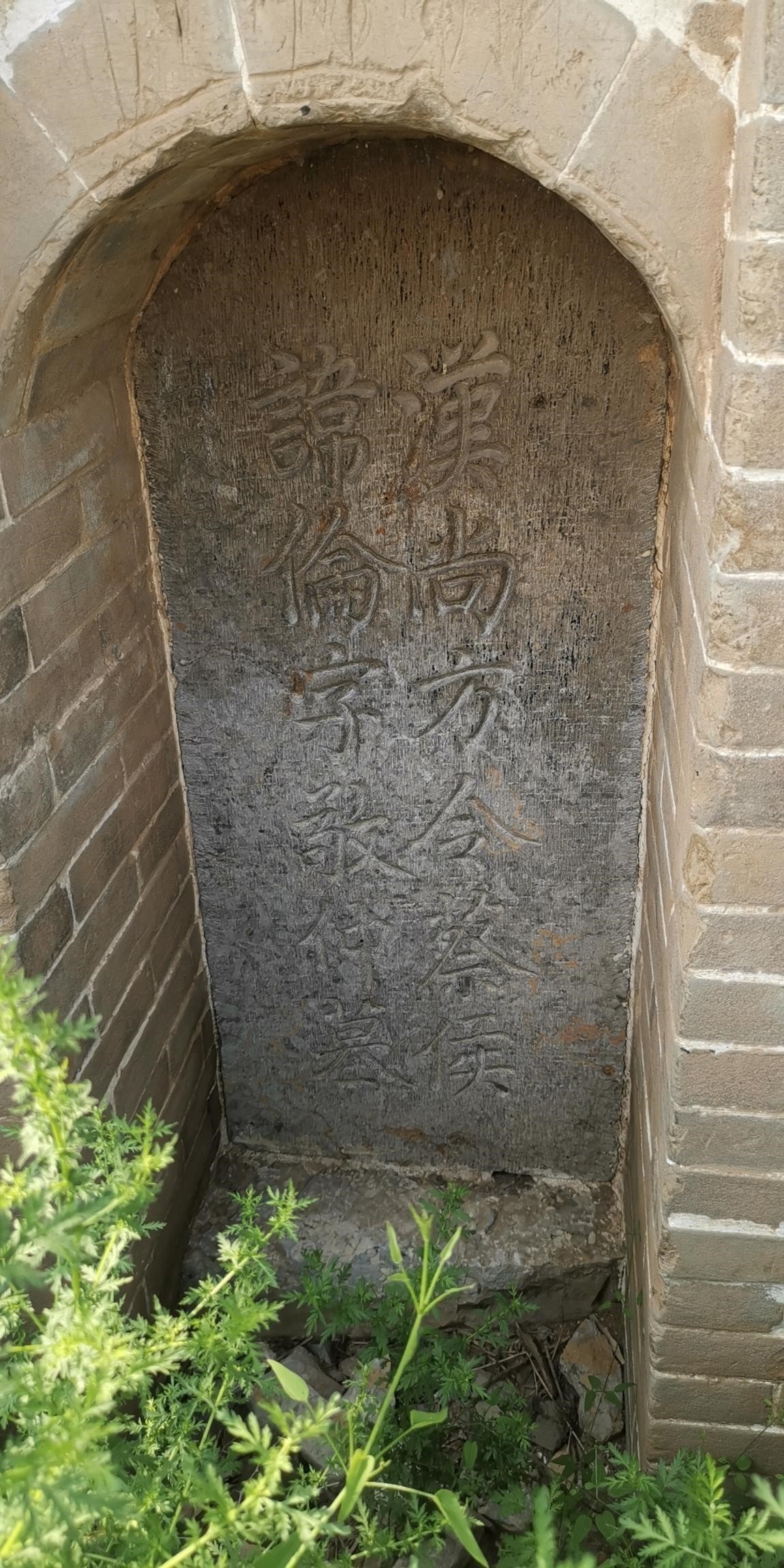

運城王范鄉蔡倫墓

既然是深度游,我們也不妨饒有興趣地學習田野調查。如鳴條崗,相傳商湯伐夏桀戰于此,聽說還有蔡倫墓,東漢蔡倫造紙,中國古代四大發明之一。導游安排,一天一早出發,汽車在鄉村小路上轉了一個多小時,在運城鹽湖區王范鄉一個村口,找到了清嘉慶年間所立的蔡倫碑。太陽光太強,大致能分辨“漢龍亭侯造紙蔡”(碑下半截被砌沒),碑上右側有90余小字介紹蔡倫生平,左側落款“嘉慶元年菊月吉日”,1983年由運城縣人民政府公布為文保單位。可是墓呢?這里農村的老大爺出門喜歡騎個電動車以車代步,小車廂裝貨,老人身下、車龍頭后坐個小孩子,如果有人問路,會不厭其煩地告訴你,問了兩次路,后一次我們干脆爬進了車廂。終于在一片玉米地里發現墓地,墓碑上刻“漢尚方令蔡侯諱倫字敬仲墓”,無其他字也無文保標志,不知文物保護上是否碑、墓作為一體?蔡倫字敬仲,東漢桂陽郡人,明帝時兼任宮廷主管制造御用器物的尚方令。

陜西漢中洋縣龍亭鋪也有蔡倫墓和祠,全國重點文物保護單位;湖南耒陽蔡倫故里紀念園也有蔡倫墓,墓碑上“蔡倫之墓”由郭沫若書,但有關資料說明只是衣冠冢,湖南省重點文物保護單位,國家3A旅游景區。美國學者麥克·哈特的《影響人類歷史進程的100名人排行榜》中,蔡倫排在第7位,其介紹是:“蔡倫(?—121年)中國造紙術紙的重大改進者(造紙術在更早已經出現)。八世紀傳入阿拉伯,十二世紀傳入歐洲。”中國的孔子排在第5位,愛因斯坦排在第10位。我們與導游討論,蔡倫晚年因權力斗爭自殺身亡,三十年后東漢皇帝給他平反昭雪,恢復了爵位和榮譽,并且重新安葬,修建了廟宇祠堂,以便后人供養。一千九百多年了,一人三墓似乎成為謎團。專業的事由專業人士做,我們只是文物保護的拉拉隊,不過,挺喜出望外,也回味無窮。

“黃河魂”

站在歷史時間的最高點,水利興邦,文化強國,黃河之治已經邁出了穩健的步伐。“黃河之水天上來,奔流到海不復回。”黃河河源走出青藏高原,穿山過嶺,九曲十八彎。山西地處黃河中流,似黃河“幾”字大彎的右臂膀里。黃河山西段流經忻州、呂梁、臨汾、運城四個市包括19縣,全長968.5公里。全省面積的62.2%屬黃河流域,共計9.7萬平方公里。黃河在山西的支流有汾河、沁河、湫水河等26條。黃河是中華民族的母親河,孕育中華文明的搖籃,象征民族精神的圖騰,裝滿中國故事的歷史長河。黃河得到根治,是中華民族五千年來的一個夢想,所以成為復興途中的國家戰略。疫情影響,跨省旅游不便,這次我們走黃河主要在山西境內,偶爾過黃河,可以依次歸納為八個節點:

風陵古渡和蒲津古渡

風陵古渡位于運城芮城縣西南,隔河為陜西潼關,黃河于此折向東流,相傳黃帝的大臣風后葬于此地,故名風陵。風陵渡地處晉、陜、豫三省交界,扼華北、西北、中原之沖,自古為黃河要津。往西過了潼關,就是八百里秦川,往東不遠處有大禹古渡、茅津古渡,前者傳說大禹治河時至此,后者在先秦時就是河東鹽運渡口,隔河與河南省相望。風陵、大禹、茅津并稱為黃河東折之后山西段的三大古渡,這里有芮城圣天湖黃河濕地,夏日荷花爭艷,冬季百鳥棲息,是國家級濕地保護區,有平陸三灣黃河濕地,每年冬季上萬只天鵝從遙遠的貝加爾湖飛來過冬,然后,就到了河南三門峽。蒲津古渡,風陵渡往北的運城永濟市蒲州古城,晉陜間黃河最古老的渡口,春秋早期已有記載,如“秦晉之好”的典故。唐開元年間,舉全國之力,在蒲津渡改建浮橋,動用全國鐵產量的80%、1100多噸,鑄造鐵牛、鐵人鎮守,引來無數文人騷客游覽吟唱。千年滄桑,黃河西移,昔日浮橋位置全部到了河東,所以,“三十年河東,三十年河西”這句話就出自對黃河游移的認知。站在新建的鸛雀樓上,早已看不到王之渙當年“黃河入海流”的壯觀景象,但遙瞰黃河也是一種享受。

運城萬榮后土祠秋風樓

萬榮后土祠

或稱汾陰古渡、廟前渡(后土祠又名后土廟),黃河與汾河交匯處。相傳軒轅黃帝平定天下后,在汾陰(古名,今萬榮)脽上“澤中方丘”掃地為壇祭祀大地,后土圣母女媧是中華最古之祖,堯舜時和夏商周祀地具有2400多年歷史。從漢武帝立祠至明成祖遷都北京,這里又演繹了1600多年的皇家祀地的歷史。漢武帝六次親祀,吟誦流傳千古的《秋風辭》。北宋將祠擴建至990畝的宏偉建筑群,當時號稱“海內祠廟之冠”。清順治十二年、康熙元年兩次黃河泛濫,沖垮原址,兩次遷建的后土祠亦淪于河。現存的祠是清同治九年榮河(今萬榮)縣令戴儒珍第三次重建,占地33畝。屢毀屢建,但一直建在河、汾之間。祠內保存有宋真宗御書的蕭墻碑、宋代后土祠廟貌圖碑、明代的軒轅掃地碑等。最有名的建筑為秋風樓,樓高32.6米,憑河而立,崇峻壯麗,因藏有元代鐫刻漢武帝《秋風辭》碑而得名。樓側有張儀古道,戰國時魏國張儀經汾陰古道入秦拜相。1937年秋,朱德、任弼時、鄧小平、左權率八路軍三大主力3.2萬余人,從陜西韓城芝川鎮陸續東渡黃河,經古道北上,奔赴抗日前線。今萬榮西灘黃河濕地,分布著大片沼澤和茂密的蘆葦蕩,擁有“萬頃濕地、千畝荷塘、百種珍禽、十里綠堤”的美好景色。

河津龍門

位于運城河津市黃河晉陜大峽谷出口,著名的“鯉魚躍龍門”的地方。河流至此,寬百余米,可租游艇逆水5公里至石門,才30多米寬。兩山對峙,夾岸斷壁,狀如斧鑿,河沖其中,急流奮進,相傳“禹鑿龍門”,故又稱“禹門口”。一進景區,見到毛澤東、朱德的雕像,與真人大小差不多,顯得親切,不能忘記新中國成立后,毛澤東首次離京外出考察就選擇了黃河,發出“一定要把黃河的事情辦好”的號召。連接兩岸的是鐵索橋、公路橋、鐵路橋,過去曾有“三橋飛渡”的景觀。黃河出龍門之后,河谷驟然變寬,新建的108國道禹門口(龍門)黃河大橋,成為黃河上跨徑最大的斜拉橋,又稱為“黃河第一跨”。從禹門口經萬榮、臨猗、永濟至潼關,132.5公里,東岸有汾河、涑水河,西岸有渭河等支流匯入,水利界稱“小北干流”。河谷最寬處接近20公里,由于河道變寬闊平緩,泥沙容易沉積,在河流的側蝕作用下,河道會發生擺動,有時左擺,有時右徙,為典型的堆積性游蕩河道。明隆慶四年(1570),河道竟西移10余公里,原來在河西岸的大慶關變到了河東岸10公里。

壺口瀑布

壺口瀑布

黃河晉陜大峽谷的水流,到了臨汾吉縣與陜西宜川縣之間的壺口時,被兩岸蒼山挾持,河床由300米寬驟然收縮至40多米。濁浪排空,怒吼而來,山鳴谷應,如猛虎咆哮,似千軍萬馬。直落30米左右深槽,水沙騰起,空中彌漫,好像戰場硝煙,翻滾四起。古籍記載“蓋河漩渦,如一壺然。”壺口瀑布磅礴的氣勢、雄渾的旋律,展現出扣人心弦、動人心魄的黃河之魂。抗日戰爭期間,詩人光未然帶領抗敵演出隊來到壺口,身臨其境,不朽的詩篇《黃河頌》問世。音樂家冼星海為之譜曲,《黃河大合唱》在延安首演,迅速傳遍大河上下、大江南北,豎起全民族抗戰的精神旗幟,激發起全民誓死抵御外侮的強大力量。

如果深究,瀑布、河岸也是在不知不覺中發生變化的,在壺口瀑布之南5公里的地方,河中有高達十幾米的巨石,古代稱為“孟門山”,1500年前北魏地理學家酈道元見到的瀑布在此地,他描寫瀑布:“其中水流交沖,素氣云浮,往來遙觀者,常若霧沾人,窺深悸魄。”成書于1200年前的唐代《元和郡縣圖誌》記載瀑布:“河岸頓狹,狀如槽形,鄉人呼為石槽……石槽長一千步,闊三十步,懸水奔流。”唐代時瀑布之下有長一千步的石槽,這段石槽在酈道元寫《水經注》時還不存在。現在的壺口之下,已是十里長槽,壺口遠離孟門山,說明壺口瀑布是漸漸北移的。

呂梁臨縣磧口古鎮遠眺黃河對岸

磧口古鎮

進入呂梁山途中,一場特大暴雨襲擊了呂梁中陽縣,好在交通主干道并無影響,于是,我們直接驅車來到呂梁臨縣磧口古鎮。磧口古鎮安然無恙,與陜西榆林吳堡一河之隔,享有“九曲黃河第一鎮”美譽。磧口,因古街西南500米的湫水河入黃河處,有一道激流險灘“大同磧”而得名,大同磧又名虎口磧,過去勇敢的船夫與濁浪相搏闖灘叫“闖磧”。那么,為什么會有如此繁華的百年古鎮在晉陜大峽谷興起呢?由于上游來的船只都得在此卸貨,水運陸運轉換,才形成著名的水旱碼頭,號稱晉商的“西大門”。有民謠“磧口街里盡是油,油簍壘起七層樓。騾馬駱駝馱不完,三天不運滿街流。”古鎮大都為石板道和典型的山西四合院,稱之為人生必去的10座古鎮之一。

磧口古鎮高家塔村黃河渡口

我們住的客棧,一處二層的窯洞四面合圍的大院,在清朝是“四合堂”糧油商行,曾“窗泊百舟,門走千駝”。門口對著黃河,但水流緩到不見流速,可聽說無人敢下水,水下漩渦不定。1940年八路軍賀龍的一二○師在此開辦“新華商行”,抗戰和解放戰爭時期,這里是華北通往延安的主要運輸口岸,當時有軍工廠、軍衣廠,為支持邊區經濟和八路軍、解放軍的物資發揮了重要作用。磧口鎮制高點黑龍廟,可俯瞰全鎮與黃河,導游介紹“山西唱戲陜西聽”,戲臺建在三個窯洞式的拱門洞上,像個喇叭口,說是戲臺下還埋有大甕,聲音產生共振,一些晉劇名角兒登臺唱戲后稱贊“省勁兒”,隔著黃河聽大戲,真是天下奇觀。磧口古鎮的旅游資源極為豐富,毛澤東1948年春前往西柏坡夜宿磧口的路居和東渡黃河的高家塔村,在渡河時說“黃河真是一大天險啊!”“過去,黃河沒有很好地得到利用,今后應當利用黃河灌溉、發電、航運,讓黃河為人民造福。”顯然,此時的人民領袖已經越來越多地思考著新中國的未來。這里,還有吳冠中寫生畫畫而聞名的李家山村、如詩如畫的西灣村……

陜西榆林佳縣香爐寺

佳縣香爐寺

在磧口古鎮前往高家塔村渡口的黃河旅游公路上,筆者牽掛對岸陜西榆林佳縣的香爐寺,當地出租車司機師傅手指車窗外,“就在前方,半天時間就行,疫情并沒有大的影響。”于是,翌日早上出發,佳縣縣城是建在山頂上的,縣城東南北三面都是懸崖,路上見到香爐寺的指示牌下車,順著狹窄的坡徑先下再上,大概這是千里黃河最險要的一座寺廟。山門外有碑亭、古戲臺,入山門的照壁上大大的紅色“忠”字,這是一個特殊的標志。寺廟始建于明朝萬歷年間,香爐峰有兩部分組成,主體部分與山城腰部相連,建有關帝廟、龍王廟、圣母殿,寄傲亭內有孔子像,掛有“1947年10月毛澤東前往香爐寺途中”的照片,確切的說,這一年10月18日他在轉戰陜北時來過這里;穿過兩株側柏和石牌樓,面對一塊獨立的直徑5米、高20余米的巨石,巨石上矗立一座小觀音廟。與主體部分間隔2米,形似高足香爐,峰與寺故得其名。兩部分之間如臨深淵,只是一頂小石橋連接,香爐寺四周絕空。這擎天柱似的巨石,鬼斧神工,民間傳說是開天辟地時盤古安放的。在香爐寺俯瞰晉陜大峽谷,黃河猶如游龍自北而來,又向南而去,佳臨黃河大橋橫貫東西……

忻州偏關乾坤灣

偏關乾坤灣和老牛灣

山西有兩個乾坤灣,一個是山西西南臨汾永和縣的乾坤灣,一個是忻州偏關縣老牛灣的乾坤灣,兩個乾坤灣都位于黃河河道,都似一幅天然的太極圖,不同的是永和乾坤灣兩側是起伏的山坡,偏關乾坤灣兩側是懸崖峭壁。實際上不必重名,不妨稱南乾坤灣、北乾坤灣,就像河口至龍門稱大北干流,龍門以下至潼關為小北干流,或者北武當、南武當一樣。乾坤灣到老牛灣車程不到半小時,2012年偏關縣政府專門修建的,與老牛灣屬于一個景區。一般的說法,看晉陜大峽谷從老牛灣出發,直到龍門。但確切地說,這里已是晉蒙大峽谷,乾坤灣、老牛灣中間的萬家寨水利樞紐,對岸也是內蒙。乾坤灣自北而南7個大彎,黃河就像一條蜿蜒盤旋的巨龍飛騰在群巒之間,稱為“黃河上最美的灣”并不夸張,仿明代建筑風格的樓閣式空心八角塔——乾塔,高39.1米,四周景致盡收眼底,塔下有石砌的景觀步道,與對面山巒上的坤閣構成完整的乾坤符號象征。

乾塔

老牛灣,乾坤灣往北,黃河從內蒙托克托縣河口村急轉為南北走向,形成黃河入晉第一灣,黃土高原的滄桑,高聳挺拔的蠻漢山下形成的峽谷,三面環河,四面峽谷,遠處是老牛灣古村,充滿原汁原味的風韻。老牛灣以明成化三年(1467)建成的古堡而聞名,正修繕,內外長城在這里交匯,黃河與長城在這里握手。以黃河為界,南依偏關,北岸是內蒙的清水河縣,西鄰鄂爾多斯的準格爾旗,是一處“雞鳴三市”的地方。人們喜歡在這里找“老牛頭”,聽說內蒙那邊看老牛頭更清楚。忻州有許多好的景點,乾坤灣即使是新建的,順勢而建,大氣磅礴,老牛灣則像一杯醇厚的汾酒,周圍黃河1號旅游公路、長城1號旅游公路建設正在推進,一路所見寧武的蘆芽山懸空村、汾河源頭、天池和萬年冰洞,自然和文化生態五彩繽紛,遲早會成為文旅熱點。

忻州偏關老牛灣

萬家寨水利樞紐

位于山西偏關縣與內蒙古自治區準格爾旗交界處的黃河北干流托克托至龍口河段峽谷內。1994年主體工程開工,2002年通過竣工驗收。最大壩高105米,水庫正常蓄水位977米,水庫總庫容8.96億立方米,總裝機容量108萬千瓦。高峽出平湖,水庫以供水、調峰、發電為主。新中國誕生后,在晉蒙、晉豫之間的黃河上,修建的主要大型水利樞紐工程,還有三門峽水庫,1962年建成;小浪底水庫,是黃河中游最后一段峽谷的出口,2001年全部竣工。1949年以來,從青海龍羊峽到河南小浪底,共修建水庫20座,巨大的水庫庫容發揮了良好的防洪減淤作用。黃河歲歲安瀾,不但沒有發生改道,幾乎連一次決溢都沒有發生,這是一個奇跡。善戰者無赫赫戰功,實際上,在看似風平浪靜的背后,是國家在防洪安全上保護與治理相結合的大思路及大量投入。隨著全球氣候變暖,中國北方降雨量增多,而且近三十年來,黃河下游懸河的發展態勢依然嚴峻,因此,居安思危,確保安全,“重在保護,要在治理”,更是一件大事。

萬家寨水利樞紐

筆者曾研究過1912年成立的江蘇省立第二工業學校,后改名蘇南(州)工業專科學校,至新中國誕生初院系調整,當時這個學校培養的學生占全國工科類畢業生十分之一,特別是為治黃、治淮發揮了重要作用。這個學校的前身是1907年清末開辦的江蘇省鐵路學堂,黃河治理專家潘鎰芬就畢業于土木測繪科,從1917年到1948年30余年間,歷任技術員、工程科科長、上游分局局長、復堤工程局副局長、黃河水利工程總局副局長等職。1939年8月,國民黨軍隊欲阻止侵華日軍西進,扒決鄭州花園口黃河大堤,滾滾洪流所至,田園蕩然,多少人葬于魚腹。潘鎰芬被派至黃泛區,抗戰勝利后受命主持堵口工程。至此,他已離家八年,妻子在上海患傷寒重病,兒子由滬專程至花園口,只見他蒼顏白發,血壓高卻得不到治療,心中十分難過,力勸父親回滬一次。他說:“花園口決口,我負責善后工作……當時我就下定決心,一定要盡快堵合,現已動工,我絕不能走”,直到合龍,才辭去黃河水利工程總局副局長之職,回家鄉治病。1949年4月蘇州解放,人民政府黃河水利委員會和中央水利部都派人歡迎他去黃委會和水利部,最后潘鎰芬決定仍回黃委會,回到自己難舍難離的黃河治理第一線。就在蘇州整理行裝時,突然中風,一病四年不起。人民政府關懷備至,他由衷地感激共產黨和人民政府對黃河治理及對自己的重視和關心,叮囑家人將所有治黃著述和水利資料全部捐給國家。1953年溘然長逝,彌留之際,猶以微弱的聲音斷斷續續地喊著:“黃河……黃河……”現蘇州市平江歷史街區大儒巷的端善堂,就是他的故居。

忻州寧武萬年冰洞

勝利路

“北國風光,千里冰封,萬里雪飄。望長城內外,惟余莽莽;大河上下,頓失滔滔。……數風流人物,還看今朝。”氣勢恢宏、蕩氣回腸的《沁園春·雪》詞,是毛澤東于1936年2月率紅軍渡黃河東征抗日時寫下的。“北國”“雪飄”“長城內外”“大河(黃河)上下”,環境、地點都說了。舉世聞名的紅軍二萬五千里長征,起止時間為1934年10月至1936年10月,因張國燾分裂主義出現,1935年10月毛澤東率中央紅軍即紅一方面軍先期到達陜北。12月17日瓦窯堡中央政治局擴大會議召開,紅一方面軍行動部署放在打通抗日路線和鞏固擴大陜北蘇區、“擴紅”“籌糧籌款”兩大任務上。為此,中共中央決定,紅一方面軍以中國人民紅軍抗日先鋒軍的名義實行東征,彭德懷任司令員,毛澤東任政治委員。抗日先鋒軍下轄紅一軍團、紅十五軍團、紅二十八軍、紅二十九軍、紅三十軍等。經充分準備,1936年2月17日毛澤東簽發東征宣言,2月20日正式下達渡河命令,當天夜8點,紅軍分左、中、右三路,從北起綏德溝口,南至清澗河口渡黃河,第二天拂曉,突破閻錫山晉綏軍防線進入山西呂梁山區,這一天正是大雪紛飛的日子。

進入呂梁交口縣,雨中經山神峪千佛洞,來到桃紅坡鎮大麥交村紅軍東征總指揮部舊址。尚未正式開館,雨越下越大,我們從山間路走小門,入一組依山錯臺式三進四合院窯洞或建筑,共有大小窯洞及房屋40余間。見到毛澤東、周恩來、張聞天、彭德懷、林彪、聶榮臻、葉劍英、徐海東、楊尚昆、程子華等路居和前敵總指揮部特務團團部舊址,特務團是紅軍東征戰役的中路,主要任務是警衛毛主席和紅軍總指揮部,我們走到底就是紅軍東征總指揮部舊址和紀念館的大門。臨街有大麥郊蘇維埃政府和農會舊址。建筑內有中央政治局擴大會議會址,因為是戰時,3月20至27日中共中央在大麥郊村等幾個地點舉行會議,通常稱“晉西會議”。

呂梁交口縣紅軍東征總指揮部舊址

4月28日為促成抗日民族統一戰線,毛澤東、彭德懷向東征紅軍各軍團下達了西渡黃河的命令。5月14、15日,中共中央在陜北延川縣太相寺又召開政治局擴大會議,由毛澤東作報告,對東征作了高度評價:打了勝仗,喚起了民眾,燃起了抗日烽火,籌備了物資,擴大了紅軍。5月21日,毛澤東、周恩來率紅軍回到了瓦窯堡,歷時117天的東征勝利結束。紀念館已修繕好,但新的展覽陳列未開始,我們見到的是窯洞中老的陳列,也發現一些誤差,比如說晉西會議的參加者圖片將張浩標注為鄧發,鄧發標注為張浩等,相信能予以校正。關于《沁園春·雪》詞創作的具體時間、地點,有“兩說”:21或22日紅軍渡黃河突破防線之后,毛主席激情飛揚,在河東石樓縣境內留村寫下了這首詞,這是“晉西說”;也有“陜北說”,1935、1936年歲末年初,秦晉高原下了三場大雪,2月上中旬在陜北清澗縣袁家溝準備和部署東征時寫下的。一河之隔,說法不一,很正常,因為作者本身沒有注明創作具體時間和地點,類似很難詳證,不必非此即彼,“兩說”都可以理解。這是一次偉大的轉折,開辟了勝利之路。

《沁園春·雪》最早公開發表于1945年11月14日重慶《新民報晚刊》正值毛澤東赴重慶談判。詩人柳亞子《沁園春·雪》跋:“毛潤之沁園春一闕,余推為千古絕唱……”回首浴血奮戰的抗戰,1937年9月,八路軍第一一五師、一二○師、一二九師,開辟晉察冀、晉綏、晉冀魯豫抗日根據地,平型關大捷,百團大戰,山西被稱為“八路軍的故鄉,子弟兵的搖籃”,太行精神、呂梁精神成為寶貴的精神財富。一直到1948年3月23日,毛澤東、周恩來、任弼時等率中央縱隊即中央機關,由陜北米脂縣楊家溝抵吳堡縣川口村乘船東渡黃河,在晉西臨縣磧口鎮高家塔村登岸,后經興縣蔡家崖、岢嵐、五寨、神池、雁門關、代縣、繁峙、五臺山、阜平,最后到達河北省平山縣西柏坡村。這是又一次偉大轉折,勝利之路,迎來了新中國的誕生。兩次偉大的轉折和勝利之路,是我們這次文化山西行中“不忘初心,牢記使命”的生動教育。一路參觀或尋訪,包括呂梁興縣蔡家崖晉綏邊區革命紀念館和晉綏軍區司令部舊址,雁門關伏擊戰、奇襲陽明堡的故地,代縣縣委縣政府內的毛主席路居紀念館等。原計劃,去興縣黑茶山王若飛、秦邦憲、葉挺、鄧發等以身殉國之地的“四八”烈士紀念館,因雨下太大,山區道路受阻而暫時放棄,下次有機會一定前往。

作者系蘇州市吳文化研究會會長高福民 高翔協助